Je me souviens d’un soir d’été,

en Grèce, à Athènes, avec mes parents, dans un restaurant situé au bas du

Parthénon, sur une grande place blanche. La nuit était tombée, il faisait chaud

mais une chaleur agréable, proche de la fraîcheur, avec un vent infime qui

flottait dans l’air, comme une très douce brume. La place était remplie de

tables, que se partageaient plusieurs restaurants. Je ne me souviens plus du

nom de notre restaurant ni de ce qu’on y a mangé. Je sais que les tables

étaient blanches et que des grands bacs à fleurs marquaient les limites du

restaurant. De quoi avons-nous parlé ? Je ne m’en souviens pas. Nous

étions tranquilles, mes parents ont beaucoup souri au cours de la soirée;

mais malgré tous mes efforts pour me souvenir, je ne retrouve rien. Ce furent

des instants agréables, voilà la saveur que j’en garde. En revanche, j’ai en

mémoire l’arrivée d’un groupe de sourds dans notre restaurant, à trois tables

de la nôtre, peu après dix heures. Ils étaient sept, trois femmes et quatre

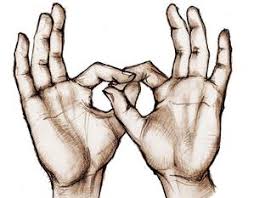

hommes. Ils se sont assis et ont commencé à parler en langue des signes. Dès

que je les ai vus parler avec leurs mains, j’ai ressenti un plaisir semblable à

une ivresse. Leurs gestes, leurs poings se fermant et s’ouvrant, leurs doigts

s’écartant et se pliant, leurs regards, leurs sourires, leurs stupeurs m’ont

plongé dans une sorte d’hypnose heureuse. Cette soirée remonte à dix ans mais encore aujourd’hui, dès que je vois des sourds parler leur langue, j’éprouve la

même sensation. Ce qui me surprend, c’est que, lorsque j’en fais part à

d’autres gens, ils me disent qu’ils n’éprouvent pas ce plaisir. Comment

expliquer cette envie de m’abandonner ? D’où me vient cette fatigue si

paisible ? Les sourds détiennent-ils le secret du sommeil ? Après

tout, les médecins endorment leurs patients en leur faisant fixer un cercle

noir et blanc qui tourne. Avec leurs gestes, les sourds ont peut-être cette

même force à envoûter. Envoûter, voilà le mot exact. La langue des signes

m’envoûte, comme quand on s’émerveille devant un spectacle. Ils parlent entre

eux, unis par leurs mains et leurs yeux et moi, qui les regarde, je me sens

complice avec eux. Peu importe que leur conversation m’échappe car je suis là,

témoin de leur ferveur et, en écoutant le frottement de leurs paumes, un rythme

profond me berce. Une féerie se dégage de leurs doigts, un mystère s’échappe de

leurs bouche : avec leurs corps, ils font de la musique.

Les

autres musiques me transportent différemment. La langue des signes m’apaise,

m’invite à la sieste de l’esprit ; c’est une sensation que je ne ressens

qu’avec elle. Le classique ou le rock me fait transir d’une autre manière. Là,

pas d’envie de sommeil. Je recherche une ivresse nerveuse, où mon cœur danse

comme un cheval qui s’emballe. J’ignore comment la musique peut provoquer en

nous de telles émotions. Écoutez La sonate

au clair de lune, de Beethoven et le monde vous apparaîtra morne, vous

dénicherez partout de la tristesse, une paresse triste vous prendra l’âme et

vous fera douter de la nécessité de vivre. Quelques minutes après, écoutez Sous le soleil de Bodega, des Négresses

vertes, et la joie vous sautera au cœur, tout vous paraîtra beau, tous les

hommes vous sembleront bons ; crédules et festifs, vous danserez en

chantant les paroles de la chanson. La musique a ce pouvoir de frapper jusqu’au

plus profond de la chair. Il suffit de quelques notes pour nous transir : les premières notes de la mélodie d’In

the mood for love ou de la Première Gnossienne d’Érik Satie vous jettent dans une mélancolie profonde,

tandis que l’ouverture de Pierre et le

Loup, de Prokofiev, vous fait sourire à la vie. Cela fait de la musique une

puissance incomparable. Dans le passé, dans les batailles, quelles

armes utilisait-on en premier ? Des instruments de musique. Des cors,

des tambours annonçaient le début des combats. Avant de se percer à la

baïonnette, les soldats s’affrontaient à coups d’hymnes et de cris. Alors, la

musique devient meurtrière, tant elle exalte la violence. Un écrivain

d’aujourd’hui, Guignard, a écrit un livre qui s’appelle La Haine de la

musique ; il y note que la musique fut la complice des dictatures et

des massacres perpétrés au vingtième siècle. Il a raison, elle peut dérégler

l’âme, la remplir d’une haine éruptive et la faire enfler en rage sanguinaire.

Les autres arts ne sont pas si mortifères. La peinture, la littérature, la

sculpture sont de mignons chatons en comparaison à la musique. Un tableau happe

la vue, donc le cœur, mais il ne vous atteint pas si brutalement. Quand je vois

La Vénus au miroir de Titien, le désir m’envahit mais je ne vais pas

plus loin que de la désirer. Je n’en fais pas un être réel, que je pourrais

rencontrer et séduire. De même, les toiles sombres de Goya me font frémir mais

elles me laissent indemne. Les sabbats, avec le Grand Bouc, les sorcières

volant en cercle, les deux hommes s’affrontant dans le sable, la foule

défigurée en pèlerinage à la fontaine Saint-Isidore, le colosse ravageant les

troupeaux et les calèches, le chien fixant l’horizon jaunâtre, la bouche noire

et béante de Tio Paquete : toutes ces scènes sont stupéfiantes mais elles

n’égarent pas. Nous, spectateurs, nous effleurons l’horreur ; nous voyons

des visages tordus de souffrance, des êtres mystérieux et tristes, des animaux

désœuvrés, des démons fiers ; cependant, nous ne leur tenons pas la main.

Quand je contemple le chien de Goya, je le contemple de loin. Il est seul à

scruter de son œil rond le néant jaune qui se dresse devant lui. Parfois, dans

les musées, certains visiteurs s’évanouissent face à un tableau : leur

cœur se précipite, leurs jambes tremblent, leurs émotions sont si violentes

qu’ils tombent à terre, comme si le tableau les avait foudroyés. Ils

transpirent, s’hébètent, suffoquent, perdent conscience. Aussitôt, les gardiens

les emmènent hors des salles d’exposition et c’est lorsqu’ils se retrouvent

dans une pièce aux murs nus qu’ils reviennent à eux. Leur émotion s’atténue

puis disparaît. Le choc causé par la contemplation du tableau cesse. Les

médecins ont appelé ce vertige le syndrome de Stendhal. Il est très rare et,

s’il est nocif, il n’est pas belliqueux. En revanche, la musique possède le

sombre privilège d’attiser la fureur. Le partage-t-elle avec la

littérature ? Difficile de répondre. La littérature va plus loin que la

peinture car elle est plus vaste. Un tableau ne saisit qu’un fragment de

l’homme; elle fige une scène. Aussi magnifique soit-elle, elle est vouée au

ponctuel. Giorgione peint un jeune homme tenant sa tête dans sa main droite, le

regard désenchanté, et dans sa main gauche une mandarine, pendant que, derrière

lui, un autre homme ébauche un sourire; Longhi peint un groupe réuni sur un

gradin en bois, ils sont huit, un jeune homme en habit rouge qui fume la pipe,

un homme en cape portant un masque blanc et coiffé d’un tricorne, ayant à sa

droite une femme qui tient du bout des doigts un éventail, tandis qu’à côté

d’elle, un homme entre deux âges mais déjà les cheveux blancs, regarde sur le

côté d’un air bienveillant, sans prêter attention à l’homme qui, devant lui, tend

un fouet, alors que, derrière eux, deux femmes et une jeune fille, et au

premier plan, sur la scène, un rhinocéros. Garouste peint deux aveugles, l’un

vêtu d’un costume jaune, s’appuyant sur un âne pour avancer, l’autre en chemise

blanche et pantalon noir, brandissant un miroir, et suivant son ami dans la

nuit. La peinture ne fait pas davantage, elle ne peut pas s’amplifier,

prolonger un mouvement ou montrer ce qui suit la scène. La littérature a là un

atout indéniable. Dans un livre, on suit le parcours des personnages, leur

ascension, leur chute, leurs doutes, leurs espoirs, leurs régressions, leurs

efforts. Les phrases ont leur cadence, les mots y résonnent comme des fragments

de chansons, avec leur rythme, leur souffle et leur force mais ils ne sont pas

chargés de l’envoûtement des notes de musique. La littérature n’est pas

traître, elle maintient le lecteur dans la vigilance. Chaque mot est un rappel

à la clairvoyance. Que fait-on pour réveiller quelqu’un ? On lui parle. Il

n’y a pas dans les livres la possibilité d’abandon. Ils peuvent exalter,

indigner, révolter, égayer, attrister, attendrir, agacer, troubler, épouvanter

mais ils ne corrompent pas. La musique est donc le plus dangereux des arts.

Comme elle atteint tout de suite l’âme, elle a sur nous une emprise

capricieuse. Dans un cas, elle nous incite à la générosité et la tendresse,

dans un autre cas, elle nous amuse, comme quand on chante des comptines aux

enfants et, enfin, elle nous abîme, en nous rendant agressifs. Est-ce une

raison pour l’interdire ? Jamais. Sans musique, la vie est un trou.

Imaginez un arbre qui bouge sans frémir, un vent qui souffle sans siffler, un

gong qu’on frappe sans qu’il retentisse. Emplissons nos vies de sons, de

bonheurs sonores, de clameurs vastes, de murmures. Ce message s’adresse à tous.

La musique profonde est une vibration, un tressaillement du corps et de

l’esprit. Tout le monde la perçoit. L’univers est né dans une explosion,

c’est-à-dire dans un cri, comme les hommes. Les galaxies, les étoiles, les

planètes ont jailli de ce hurlement primitif. Certains l’appellent Dieu,

d’autres Big Bang ; quoiqu’il en soit, il s’agit d’une musique incommensurable.

Les autres arts ne sont venus qu’après, avec les hommes. Ils sont plus jeunes

mais tiennent moins aux viscères. Dans la nature, de grands concerts se jouent

sans cesse : à la fin d’une chaude après-midi de printemps, le ciel qui

gronde puis craque; les pluies violentes ou fines, une falaise qui s’effondre.

Tout résonne ou chuchote. D’infimes animaux, comme le criquet ou la luciole,

ont leur voix. Chaque oiseau possède son cri. De même, il y a des centaines

d’annotations musicales pour désigner le ton auquel jouer une partition.

Avons-nous tant de nuances pour le reste ? Non. Dès qu’on s’échappe de la

musique, la langue s’appauvrit. Serez-vous surpris qu’un écrivain fasse l’éloge

d’un art qui n’est pas le sien ? Moi, j’ai les mots, le musicien ses

instruments. Nous n’écrivons pas les mêmes choses, il travaille pour l’oreille,

je travaille pour l’âme. C’est là que la littérature reprend l’avantage.

Franchement, pensiez-vous que j’allais couronner la musique ? La

littérature est au-dessus de tout. Elle ne frappe pas aussi vite qu’une mélodie

mais elle accroche plus longuement. Une mélodie ne chemine pas en nous ;

en revanche, les mots nous accompagnent partout. On peut penser sans la musique

mais on ne peut pas penser sans les mots. Hegel avait raison, qui disait que la

pensée est indissociable du langage. Eh voilà, victoire finale pour les livres.

Cependant, sans la musique, sans ce rythme profond qui respire dans nos têtes,

que serait le langage ? Les deux sont alliés, les mots s’emplissent de

souffle et les notes s’étirent en paroles. Pourquoi les séparer ? Pourquoi

se livrer à un paragone ? Musique et littérature s’entremêlent dans la

pulsation riche du monde. Voilà pourquoi j’aime parler de musique. C’est une

espèce de sœur qui m’aide à écrire. Elle me dicte une mesure puis une autre

puis une autre, jusqu’à ce que j’achève ma phrase. Ainsi, j’écris autant avec

mes oreilles qu’avec ma main. Toutes les musiques ne m’aident pas. Certaines

sont creuses à mon cœur ; par conséquent, je ne les écoute jamais. En revanche, celles que j’aime, qui me

transissent, je les écoute en continu, plusieurs heures d’affilée, comme si, à

chaque écoute, il s’agissait d’une nouvelle chanson. Touched, de Vast, me transit : elle commence doucement, à la

guitare, puis s’accélère, avec des voix d’enfants, avant de s’apaiser, dans les

dernières notes ; Face à la Mer,

remixé par Massive Attack, est une complainte éblouissante. Quant à l’ouverture

de Heart Filthy Lesson, de David

Bowie, sur One Outside, c’est une

merveille. N’étant pas mélomane, je serais incapable de dire quels sont les

instruments qu’on entend. D’ailleurs, s’agit-il d’instruments ? En tout

cas, ce que j’entends pendant la première minute de cette chanson m’exalte. En

même temps que j’écoute, des images surgissent dans ma tête. Un visage d’ange

rieur, une statue sans bras, un grand escalier blanc, un long couloir dans

lequel des hommes patientent en silence. Aux premiers accords de la Première Gnossienne, je vois un vaste

jardin, un jour plein de lumière, avec un couple de mariés assis sur des

chaises blanches, entouré de leurs familles et de leurs amis. À l’écoute de Eyes of Truth, d’Enigma, des montagnes

abruptes et couvertes de neige m’apparaissent. L’ouverture de Tannhaüser, de Wagner, fait défiler dans

ma tête une grande rue que des gens traversent en courant car des coups de feu

résonnent près d’eux : pourquoi ces musiques font-elles naître en moi de

telles images ? Elles sont aussi des visions. À chaque fois que je les

entends, les visions reviennent, identiques et, avec elles, la même émotion.

Une certaine forme d’éternité s’abrite dans la musique car je ne me lasse pas

d’écouter ces morceaux. Combien de fois les ai-je écoutés ? Cent fois,

mille fois, peut-être plus mais, demain, je les écouterai encore, avec le même

plaisir. Parfois, j’écoute la même chanson pendant plusieurs heures d’affilée,

sans éprouver la moindre lassitude. Ce n’est pas la même écoute mais une

nouvelle écoute, quelque chose d’aussi ardent, qui frappe mes oreilles et mon

cœur avec la même intensité, comme si elle renaissait à chaque fois.